CRISI DI COPPIA

.

Dr. Luigi Di Giuseppe

Psicologo - Psicoterapeuta

Conferenza sul tema nell'ambito delle Giornate dedicate alla famiglia

.

.

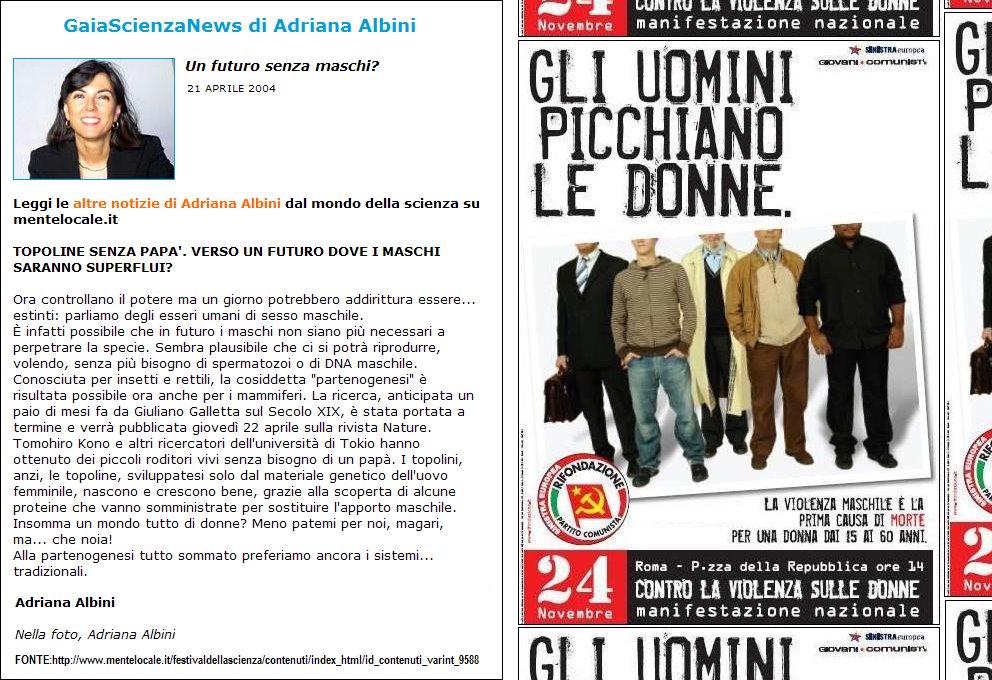

l'argomento che sono stato chiamato ad affrontare questa sera, nell'ambito di queste giornate dedicate alla famiglia ed ai suoi disagi crescenti da parte dell'Associazione Crescere Insieme, è particolarmente intrigante se riferito allo specifico momento storico che stiamo vivendo.

.

Parlare della crisi del ruolo maschile all'interno della coppia potrebbe portarci ad affrontare, ampliando il discorso dal mero ambito familiare e trasponendolo nel sociale, alla crisi morale e politica della nostra società attuale, spiegando, con il microcosmo familiare, le implicazioni e le patologie del macrocosmo sociale.

Parlare della crisi del ruolo maschile all'interno della coppia potrebbe portarci ad affrontare, ampliando il discorso dal mero ambito familiare e trasponendolo nel sociale, alla crisi morale e politica della nostra società attuale, spiegando, con il microcosmo familiare, le implicazioni e le patologie del macrocosmo sociale.

.

Non credo, però, possa essere questo il contesto adatto per una tale profonda digressione e ciò sia per motivi di tempo che per gli specifici scopi che si prefiggono questi due giorni di incontri. Vale la pena mantenersi in un ambito più limitato ed affrontare l‘argomento del mio intervento, spogliandomi del mio specifico ruolo di maschio e di partner di coppia per vestire quello più professionale di esperto di psicologia e di sessuologia.

.

Non credo, però, possa essere questo il contesto adatto per una tale profonda digressione e ciò sia per motivi di tempo che per gli specifici scopi che si prefiggono questi due giorni di incontri. Vale la pena mantenersi in un ambito più limitato ed affrontare l‘argomento del mio intervento, spogliandomi del mio specifico ruolo di maschio e di partner di coppia per vestire quello più professionale di esperto di psicologia e di sessuologia.

.

Il rapporto di coppia si è evoluto nel tempo attraverso le mutazioni sociali ed ha assunto, nelle varie epoche, un diverso ruolo ed una diversa funzione per entrambe i partner. In quest'ottica vale la pena esaminare più approfonditamente per ciascuno dei due componenti la coppia stessa, i ruoli e le aspettative per poi passare a cercare di comprendere i motivi dell‘attuale disagio o di spiegarne le ragioni profonde.

.

Nella prima metà del nostro secolo ci si sposava a sedici-diciassette anni e, a volte, a quell'età si era persino madri; si diventava mogli, cioè, appena fuori della pubertà. Ciò era necessario per ragioni biologiche (ad esempio l'elevata mortalità infantile) oltre che per ragioni sociali. Infatti a quei tempi fuori del matrimonio rimanevano solo le zitelle e le sciantose; le prime con il marchio del rifiuto maschile e quindi con nessun potere seduttivo e le seconde funzionali ai riti di iniziazione maschile alla genitalità ed al soddisfacimento di desideri sessuali non esplicitabili all‘interno del matrimonio.

Nella prima metà del nostro secolo ci si sposava a sedici-diciassette anni e, a volte, a quell'età si era persino madri; si diventava mogli, cioè, appena fuori della pubertà. Ciò era necessario per ragioni biologiche (ad esempio l'elevata mortalità infantile) oltre che per ragioni sociali. Infatti a quei tempi fuori del matrimonio rimanevano solo le zitelle e le sciantose; le prime con il marchio del rifiuto maschile e quindi con nessun potere seduttivo e le seconde funzionali ai riti di iniziazione maschile alla genitalità ed al soddisfacimento di desideri sessuali non esplicitabili all‘interno del matrimonio.

.

Al giorno d'oggi esiste un periodo di attesa prima della scelta matrimoniale che permette alla donna di operare delle scelte coscienti; di lavorare, di autogestirsi, di prendere coscienza, in fondo, che è meglio diventare qualcuno piuttosto che la moglie di qualcuno. Il nubilato non viene più considerato come una vergogna ma come uno stato rispettabile e desiderabile.

.

.

Nel passato, per difendersi dal possesso e dall‘autorità maschile, la donna aveva sviluppato alcune strategie quali la seduzione, il ricatto affettivo, il potere di accudimento. Le esercitava in maniera non aperta, con tecniche discrete che le permettevano, con una apparenza di sottomissione, di ottenere quanto desiderato, senza lottare in campo aperto. Nell'attuale società occidentale la donna ha perso certi vecchi connotati quali la timidezza, la passività, la dipendenza nei confronti del maschio-padrone e si è scrollata di dosso l'eredità vittoriana che la voleva disponibile soltanto a servire l‘uomo. Eliminata l‘esclusiva dimensione di angelo del focolare si è liberata, almeno in parte, dai tradizionali elementi della seduzione, civettuoli e ammiccanti, figli di ancestrali insicurezze.

.

La donna nuova è oggi consapevole che le modalità di fruizione della sessualità ed il relativo codice morale sono stati determinati e decisi sempre dagli uomini; comprende come per una gran parte di essi il punto centrale del rapporto di coppia passi ancora attraverso la misura della propria virilità ed ha coscienza dell‘esistenza di tutta una tradizione che la disegna (costringe) docile e succube del maschio. L'uomo non è più al centro dei suoi interessi e convive con il desiderio di procreazione responsabile, con la necessità di carriera e di autoaffermazione.

.

.

In particolare le ultime generazioni femminili sono ben consce della necessità di una preparazione culturale per realizzare un progetto ed un percorso di vita.

L'uomo, al contrario, è sempre stato abituato a sviluppare varie forme di potere ed a detenerlo praticamente, così da potersi permettere di non ricevere critiche al proprio comportamento in generale. Gratificato dalla superiorità che il ruolo di dominatore economico e di marito-padrone gli garantiva, evitava ogni affettuosità, spesso disinteressandosi della partner di cui non accettava la sessualità, anzi spesso non sospettando neppure che ne esistesse una.Ciò lo portava ad usare la moglie esclusivamente per la procreazione o per il proprio piacere riservandosi di meglio esplicitarlo nelle cosiddette case chiuse. L‘equazione molte donne/molti figli = molta virilità era sufficiente a garantire rispetto e visibilità sociale.

.

L'uomo, al contrario, è sempre stato abituato a sviluppare varie forme di potere ed a detenerlo praticamente, così da potersi permettere di non ricevere critiche al proprio comportamento in generale. Gratificato dalla superiorità che il ruolo di dominatore economico e di marito-padrone gli garantiva, evitava ogni affettuosità, spesso disinteressandosi della partner di cui non accettava la sessualità, anzi spesso non sospettando neppure che ne esistesse una.Ciò lo portava ad usare la moglie esclusivamente per la procreazione o per il proprio piacere riservandosi di meglio esplicitarlo nelle cosiddette case chiuse. L‘equazione molte donne/molti figli = molta virilità era sufficiente a garantire rispetto e visibilità sociale.

.

Vale la pena sottolineare, fra parentesi, come i ricorrenti progetti di questi ultimi tempi riguardo alla riapertura delle case di tolleranza siano diretta dipendenza di quanto sopra detto e stiano a dimostrare quali insicurezze alberghino nell'animo di molti uomini spogliati del loro ruolo di predominanza.

.

.

Tale situazione oggi non è più accettata dalla donna poichè l‘autonomia economica le consente quella affettiva e quindi anche la possibilità di non dover subire situazioni coniugali disastrose. Anzi, più è alto il tasso di scolarità e di successo professionale più diminuisce la probabilità di cercare un marito o di stabilire/mantenere un rapporto di coppia con l‘uomo di oggi che, come compagno o come coniuge, è spesso in crisi.

.

La donna è più esigente in ogni campo, compreso quello sessuale, dove anzi non manca di far notare al maschio le sue deficitarietà e non esita a fare confronti. Ciò obbliga il maschio ad affermare la sua virilità all‘interno della coppia oppure a fuggire da essa.

Ma le maggiori richieste femminili non si esplicitano solo in campo genitale; si espandono invece nel campo dell‘affettività e della tenerezza con una richiesta esplicita al partner di riconoscimento del proprio ruolo e dei propri eguali diritti e doveri. Per esserne all‘altezza il maschio è costretto a sviluppare una maggiore maturità psicoaffettiva rispetto al passato e non stupisce affatto, quindi, che egli abbia perso le sue tradizionali certezze e manifesti, sopratutto nel ruolo di partner, una profonda crisi di identità.

Ma le maggiori richieste femminili non si esplicitano solo in campo genitale; si espandono invece nel campo dell‘affettività e della tenerezza con una richiesta esplicita al partner di riconoscimento del proprio ruolo e dei propri eguali diritti e doveri. Per esserne all‘altezza il maschio è costretto a sviluppare una maggiore maturità psicoaffettiva rispetto al passato e non stupisce affatto, quindi, che egli abbia perso le sue tradizionali certezze e manifesti, sopratutto nel ruolo di partner, una profonda crisi di identità.

.

Il maschio insicuro teme la partner specie se intelligente, grintosa ed autonoma preferendola invece inesperta e dipendente e spesso si rifugia in rapporti di coppia con donne non autonome e succubi con le quali possa riproporre il vecchio modo di porsi.

Già da quanto detto finora si può ben comprendere come sia complessa l‘interazione uomo-donna e come la stessa sia frutto di regole e meccanismi complessi che ciascuno si porta dentro. Il discorso diventa ancora più difficile ed articolato quando dall‘analisi dei singoli membri di una coppia passiamo all‘analisi della coppia stessa.

Il maschio insicuro teme la partner specie se intelligente, grintosa ed autonoma preferendola invece inesperta e dipendente e spesso si rifugia in rapporti di coppia con donne non autonome e succubi con le quali possa riproporre il vecchio modo di porsi.

Già da quanto detto finora si può ben comprendere come sia complessa l‘interazione uomo-donna e come la stessa sia frutto di regole e meccanismi complessi che ciascuno si porta dentro. Il discorso diventa ancora più difficile ed articolato quando dall‘analisi dei singoli membri di una coppia passiamo all‘analisi della coppia stessa.

.

Nel momento in cui due persone decidono di formare una coppia, sia essa coniugale che non, decidono contemporaneamente di condividere un progetto di vita globale che impegna il corpo ma anche il pensiero, l‘affettività, i rapporti sociali ma ereditano, contestualmente, il sempiterno conflitto fra i sessi.

Nel momento in cui due persone decidono di formare una coppia, sia essa coniugale che non, decidono contemporaneamente di condividere un progetto di vita globale che impegna il corpo ma anche il pensiero, l‘affettività, i rapporti sociali ma ereditano, contestualmente, il sempiterno conflitto fra i sessi.

.

L‘uomo, spesso inconsapevolmente, si considera superiore alla donna e pertanto si sente autorizzato ad esercitare nei confronti della partner un ruolo di autorità e di potere. Questa convinzione, particolarmente presente in ambienti sociali chiusi ed arretrati, appare, con forme e modi più discreti ma non meno evidenti, anche nelle famiglie più colte ed evolute ed è particolarmente difficile da scalzare poichè è determinata da realtà inconsce, con figure e modi dell‘affettività e del pensiero che sfuggono al controllo razionale dell‘individuo.

L‘uomo, spesso inconsapevolmente, si considera superiore alla donna e pertanto si sente autorizzato ad esercitare nei confronti della partner un ruolo di autorità e di potere. Questa convinzione, particolarmente presente in ambienti sociali chiusi ed arretrati, appare, con forme e modi più discreti ma non meno evidenti, anche nelle famiglie più colte ed evolute ed è particolarmente difficile da scalzare poichè è determinata da realtà inconsce, con figure e modi dell‘affettività e del pensiero che sfuggono al controllo razionale dell‘individuo.

.

Concretamente, in questi nostri tempi, accade di solito che l‘uomo nasca e cresca in una famiglia tradizionale dove accanto ad un padre potente vive una madre docile e sottomessa ed invece, nel momento della costituzione di un rapporto di coppia, si trovi accanto una coetanea emancipata ed insofferente di ogni subordinazione. Di fronte a questo passaggio improvviso dall‘una all‘altra figura il maschio deve operare una difficile ridefinizione di sè, della propria identità sessuale ed una continua e profonda ristrutturazione delle regole di convivenza.

Concretamente, in questi nostri tempi, accade di solito che l‘uomo nasca e cresca in una famiglia tradizionale dove accanto ad un padre potente vive una madre docile e sottomessa ed invece, nel momento della costituzione di un rapporto di coppia, si trovi accanto una coetanea emancipata ed insofferente di ogni subordinazione. Di fronte a questo passaggio improvviso dall‘una all‘altra figura il maschio deve operare una difficile ridefinizione di sè, della propria identità sessuale ed una continua e profonda ristrutturazione delle regole di convivenza.

.

Dato che la famiglia d‘origine propone (molto più spesso impone) le sue regole fino a farne comportamenti introiettati, ne consegue che le recriminazioni saranno inevitabili ed i conflitti frequenti. Qui vale, a mò di esempio, una regola empirica ma efficace: quanto più futili sono i motivi del contendere in una coppia tanto più essi appaiono insuperabili e diventano fonte di continuo contrasto fra i partner . Questo perchè è più facile discutere e trovarsi d‘accordo sui grandi sistemi o sulle grandi problematiche del mondo (cose che apparentemente non ci toccano) piuttosto che della gestione quotidiana della vita a due, cosa che invece comporta una continua ridefinizione degli spazi, dei tempi e dei modi di intervento reciproci.

.

Negli anni caldi della protesta femminista (all‘incirca dal 75 all‘85) molti uomini hanno fatto proprie le critiche rivolte dalle loro compagne alla società patriarcale, alla personalità autoritaria, al predominio fallico ed hanno osato mettere in crisi la loro stessa identità maschile; si sono femminilizzati assumendo modalità empatiche di comunicazione, condividendo il lavoro domestico, assumendo atteggiamenti materni nei confronti dei figli ed infine rinunciando alla competitività sul lavoro e nella carriera. Ma, dopo una iniziale accettazione da parte della partner e del gruppo sociale di riferimento, a fronte di valori dominanti e ruoli sociali rimasti praticamente immutati, questi maschi sono stati isolati dai loro coetanei che non avevano fatto la medesima scelta ed emarginati anche dalle dinamiche sociali, con il risultato, infine, che il loro sforzo non è stato apprezzato neppure dalle loro compagne che pure lo avevano con tanta convinzione richiesto.

Negli anni caldi della protesta femminista (all‘incirca dal 75 all‘85) molti uomini hanno fatto proprie le critiche rivolte dalle loro compagne alla società patriarcale, alla personalità autoritaria, al predominio fallico ed hanno osato mettere in crisi la loro stessa identità maschile; si sono femminilizzati assumendo modalità empatiche di comunicazione, condividendo il lavoro domestico, assumendo atteggiamenti materni nei confronti dei figli ed infine rinunciando alla competitività sul lavoro e nella carriera. Ma, dopo una iniziale accettazione da parte della partner e del gruppo sociale di riferimento, a fronte di valori dominanti e ruoli sociali rimasti praticamente immutati, questi maschi sono stati isolati dai loro coetanei che non avevano fatto la medesima scelta ed emarginati anche dalle dinamiche sociali, con il risultato, infine, che il loro sforzo non è stato apprezzato neppure dalle loro compagne che pure lo avevano con tanta convinzione richiesto.

.

Come spiegare tutto ciò? Come giustificare il crollo di tante illusioni di coppia? Scomodando la teoria psicoanalitica bisogna ricordare come nel nostro inconscio esistano delle immagini di maschile e femminile che orientano e confermano il nostro riconoscimento nei confronti del partner sessuale. Questo rende il compagno femminilizzato, che ha plasmato la sua identità sull‘Io Ideale della sua donna, irriconoscibile agli occhi di lei, occhi inconsci, naturalmente, ma per questo molto più importanti. Il maschio, sottopostosi per amore o per convinzione politica, ad un così profondo mutamento e rifiutato proprio per tale mutamento da parte dei suoi sodali di genere e dalla sua partner, spesso cade in una crisi depressiva che, per esempio, ha portato molti a ritirarsi dal mondo, spesso ad isolarsi in campagna, abbandonando così sia il vecchio lavoro che la famiglia senza però riuscire a compiere un ulteriore opera di integrazione sociale con il mondo agricolo che li circonda, fortemente idealizzato. La depressione deriva da un conflitto interno che da una parte impedisce loro di inserire al proprio interno la dimensione femminile, di abbandonarsi ai suoi modi ed ai suoi stili poichè ciò minaccia la loro identità sessuale, e dall'altra continuano a condividerli, a considerarli un ideale al quale riferirsi. Non riescono perciò a vivere con la loro compagna poichè se ne sentono inferiori (avendola sopravvalutata) ma contemporaneamente non ne possono fare a meno pena il perdere fondamentali punti di riferimento.

Come spiegare tutto ciò? Come giustificare il crollo di tante illusioni di coppia? Scomodando la teoria psicoanalitica bisogna ricordare come nel nostro inconscio esistano delle immagini di maschile e femminile che orientano e confermano il nostro riconoscimento nei confronti del partner sessuale. Questo rende il compagno femminilizzato, che ha plasmato la sua identità sull‘Io Ideale della sua donna, irriconoscibile agli occhi di lei, occhi inconsci, naturalmente, ma per questo molto più importanti. Il maschio, sottopostosi per amore o per convinzione politica, ad un così profondo mutamento e rifiutato proprio per tale mutamento da parte dei suoi sodali di genere e dalla sua partner, spesso cade in una crisi depressiva che, per esempio, ha portato molti a ritirarsi dal mondo, spesso ad isolarsi in campagna, abbandonando così sia il vecchio lavoro che la famiglia senza però riuscire a compiere un ulteriore opera di integrazione sociale con il mondo agricolo che li circonda, fortemente idealizzato. La depressione deriva da un conflitto interno che da una parte impedisce loro di inserire al proprio interno la dimensione femminile, di abbandonarsi ai suoi modi ed ai suoi stili poichè ciò minaccia la loro identità sessuale, e dall'altra continuano a condividerli, a considerarli un ideale al quale riferirsi. Non riescono perciò a vivere con la loro compagna poichè se ne sentono inferiori (avendola sopravvalutata) ma contemporaneamente non ne possono fare a meno pena il perdere fondamentali punti di riferimento.

.

Di fronte a tali crolli, spesso le donne, deluse, si sono lasciate affascinare dalla tradizionale figura virile e da quei comportamenti che presuppongono una indiscussa superiorità che si manifesta nel corteggiamento, nella protezione, nel dono importante. Tutto ciò riveste forti attrattive anche se relega la donna in una posizione subalterna e dipendente, complementare rispetto all‘unica esistenza dotata di valore intrinseco: quella maschile.

Di fronte a tali crolli, spesso le donne, deluse, si sono lasciate affascinare dalla tradizionale figura virile e da quei comportamenti che presuppongono una indiscussa superiorità che si manifesta nel corteggiamento, nella protezione, nel dono importante. Tutto ciò riveste forti attrattive anche se relega la donna in una posizione subalterna e dipendente, complementare rispetto all‘unica esistenza dotata di valore intrinseco: quella maschile.

.

Non basta quindi, così come si credeva negli anni settanta, contrattare un modo egualitario di convivere perchè l‘eguaglianza non riguarda solo il fare ma l'essere. La parità fra i due generi che compongono l‘umanità non può essere conquistata con rappresaglie private ma attraverso un lavoro comune che impegni entrambi i partner.

.

![VIETATO AI MASCHI - IMMAGINE - [Uomini_fuori.htm]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNTM6g8l-1hXx4e8d3yqCTJqj8m6zw_8rQZjc6piuR5FQIDhtyN_bKF_DfB_ZCZGyS7zTRpeqsmKHQn87kDsUJvoCA64UOML2qMhDdWfA3bPqmzcgsxnGJZa-Dokdo6SNIDDsUGmb6ItyH/s1600-r/SoleDonne.bmp)

![*** ARTICOLI MISANDRICI [01]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5-YwzmVf3BixwhkviXLLAzKLrmQd-ZNPnh88tfPSn9G-oi1F763qTAW51caC939bjDGdhK5BhgOmAdl_6SEZCboGyZWTyXdc7KygS0FdYUeCg1sngSig-Z8e_nGFZmV5k3A4e3YxMjJD3/s1600-r/NON%2520VEDO%2520NON%2520SENTO.jpg)

![*** ARTICOLI MISANDRICI [02]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFiX8KVuJUiBpM1Oe3tQkUcWZ6ikhV1qWnkmWNr5HAVNHcxhr9-W7_LXkn5rag0Y315px-Q3mRkkFKhYAfZTJAiZNO44V4ywgz2hfGWVyS0ylYdr1Zm_08YAQ8-enX1e1O8uLg_HkJ7jmy/s1600-r/sprox_ad1.jpg)